시중은행이 비용 절감을 위해 점포 폐쇄에 나서면서 취약계층의 금융접근성이 약화되고 있다. 자율규제만으로는 점포 축소 문제를 해결하기 어려운 만큼, 금융당국의 적극적인 개입이 필요하다는 지적도 나온다.

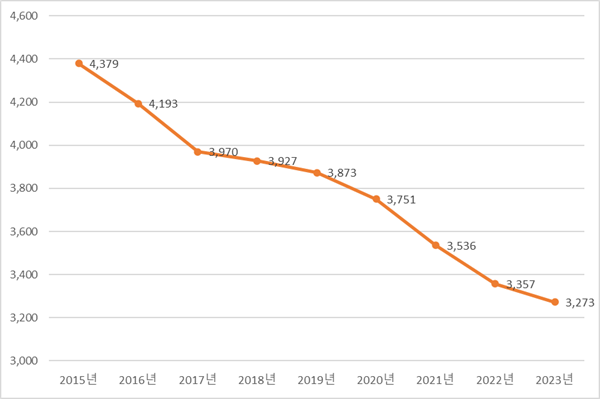

28일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면, KB국민·NH농협·신한·우리·하나 등 5대 은행의 지점(출장소 제외) 수는 지난해 말 기준 3273개로 전년 말 대비 84개(△2.5%) 감소했다.

감소 폭이 가장 큰 곳은 국민은행으로, 지점 수가 776개에서 701개로 1년간 75개(△9.7%) 줄어들었다. 대신 국민은행은 상대적으로 규모가 작고 상주 직원도 적은 출장소를 78개에서 94개로 16개(20.5%) 늘렸다.

농협은행과 우리은행에서는 각각 8개(821개→813개), 9개(624개→615개) 지점이 문을 닫았다. 반면, 신한은행은 같은 기간 604개에서 610개로 지점 수가 오히려 6곳 늘어났으며, 5대 은행 중 가장 지점 수가 적은 하나은행도 이 기간 532개에서 534개로 지점을 2곳 늘렸다.

일부 은행이 지점을 소폭 확대했지만 전반적인 감소 추세는 수년째 이어지고 있다. 실제 지난 2015년 말 기준 4379개였던 5대 은행의 지점 수는 매년 감소를 거듭해 지난 2017년 처음 4000개 미만으로 떨어졌으며, 코로나19 기간 감소 추세가 더욱 빨라지면서 지난해 말에는 3273개까지 줄어들었다. 8년간 총 1106곳(△25.3%)의 지점이 문을 닫은 셈인데, 이 추세대로라면 내후년에는 은행 지점 수가 3000개 미만으로 줄어들 가능성도 있다.

디지털 전환에 따른 비대면 금융거래가 활성화되면서 창구업무의 비중이 줄어들고 있는 만큼 은행이 다수의 지점을 유지할 이유는 점차 사라지고 있다. 게다가 임대료 등 비용 부담도 무시하기 어려운 만큼, 경영 효율화 측면에서도 지점 축소는 피할 수 없는 흐름이다.

문제는 비대면 금융서비스 이용이 어려운 고령층, 장애인 등의 금융취약계층이다. 지점 수가 줄어들면 이들의 금융접근성도 악화될 수 있기 때문. 점포 폐쇄로 인해 금융소외가 심각해질 수 있는 만큼, 은행이 마음대로 지점을 줄이지 못하도록 금융당국의 적극적인 개입과 규제가 필요하다는 지적이 나온다.

앞서 금융감독원은 지난 2021년 점포 폐쇄 전 사전영향평가를 실시하고 평가과정에 외부전문가가 참여하도록 하는 내용을 골자로 하는 점포폐쇄 공동절차 개선안을 발표한 바 있다. 하지만 개선안 시행 후에도 5대 은행 지점 수가 2021년 215개, 2022년 179개나 줄어들면서 유명무실하다는 비판을 받았다.

이 때문에 금감원은 지난해 4월 대체수단을 마련하지 않으면 점포를 폐쇄할 수 없도록 하는 내용을 추가해 점포폐쇄 공동절차를 강화했다. 하지만 감소 폭이 줄어들었을 뿐, 지난해에도 5대 은행 지점 수는 84개 감소했다.

금융당국의 개입에도 지점 수가 줄어드는 것은 점포폐쇄 공동절차가 의무사항이 아닌 은행권의 자율규제이기 때문이다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 금융당국이 강화된 공동절차를 발표하자 “금융당국이 진정으로 점포폐쇄를 막을 의지가 있다면 강제성있는 법률 혹은 제도를 만들어야 하며 ‘은행 제재수단’이 필수적으로 동반돼야 한다”며 비판적인 논평을 낸 바 있다.

영국에서는 규제당국이 금융접근성 유지를 위해 은행에 공동점포 개설을 압박하며 적극적인 개입에 나서고 있다. 하나금융연구원이 최근 발간한 ‘하나금융포커스’에 따르면, 영국의 은행 점포 수는 지난 1980년대 후반 1만5000개에서 지난해 6000개 이하로 크게 줄어들었다.

국내와 마찬가지로 취약계층과 소상공인 등의 현금접근성이 악화 우려가 커지자, 영국 규제당국은 지난 2021년 대안으로 주요 은행의 공동점포인 ‘뱅킹허브’를 도입했다. 뱅킹허브는 영국 은행 9곳이 공동 출자한 ‘캐시 액세스(Cash Access) UK’가 운영하는 공동점포로, 기본 금융서비스와 커뮤니티 뱅커를 통한 상담서비스도 제공한다.

하지만 뱅킹허브가 지난 2년간 50여개 신설되는데 그치자 영국 금융감독청(FCA)은 은행권에 공동점포 개설 속도를 높일 것을 촉구했고, 당국의 압박에 뱅킹허브 운영업체도 연말까지 뱅킹허브를 100개 수준까지 확대하겠다고 약속했다.

그뿐만 아니라 영국은 지난해 금융서비스시장법을 개정해 FCA에 현금접근성을 모니터링 및 관리할 수 있는 권한을 부여했다. 개정된 법률에 따르면 FCA는 영국 내 은행이 국민의 95%가 현금 인출을 위해 3마일 이상 이동하지 않도록 보장하게 강제할 수 있으며, 실패한 은행에게는 벌금을 부과할 수 있다.

반면, 국내에서도 일부 시중은행이 공동점포를 운영하기 시작하면서 지난해 그 수가 5개까지 늘어났다. 하지만 최근에는 좀처럼 새로 문을 여는 공동점포를 찾아보기 어려운 상태다.

한편, 보고서를 작성한 하나금융연구원 심윤보 수석연구원은 “국내 규제당국도 현금사용 감소, 디지털 뱅킹 확대 등으로 은행 점포 수가 크게 축소된 가운데 취약계층의 금융서비스 접근성 유지를 위한 다양한 방안을 모색할 필요가 있다”라고 조언했다.

임해원 기자

저작권자 이코리아 무단전재 및 재배포 금지

더 많은 기사는 '이코리아'(http://www.ekoreanews.co.kr/)

'경제' 카테고리의 다른 글

| EU 탄소중립산업법 6월 시행, 국내기업에 어떤 영향? (0) | 2024.05.29 |

|---|---|

| 증권가 보고서 ‘매수’ 쏠림 여전... 소신 의견 낸 증권사는? (0) | 2024.05.29 |

| 공정위 '쿠팡 PB상품' 제재 논의...약 될까 독 될까 (0) | 2024.05.28 |

| 삼성화재, 5개 보험상품 약관대출 중단... 왜? (0) | 2024.05.27 |

| 현대모비스, 전기차 부품 투자 확대...혁신기술 스타트업 발굴 (0) | 2024.05.27 |